Icona del Servizio Tecnico d'Artiglieria |

(1910-1980) |

Il Servizio Tecnico d’Artiglieria venne istituito con la legge n. 443 del 10 luglio 1910, con l'obiettivo di fornire un'organizzazione industriale alla costruzione di bocche da fuoco, munizioni e sistemi di puntamento, superando il precedente approccio artigianale. Questo processo di standardizzazione era essenziale per l'efficienza delle artiglierie negli eserciti moderni.

Le radici del servizio risalgono al XVI secolo, quando Emanuele Filiberto di Savoia fondò una fonderia per cannoni a Torino. Nei secoli successivi, il Regno di Sardegna e il Regno di Napoli svilupparono arsenali e fabbriche per la produzione di armamenti, tra cui la Fabbrica d’Armi di Torre Annunziata sotto Carlo III di Borbone. Nel XIX secolo, il Regno di Sardegna mantenne l’integrazione tra utilizzo e costruzione di armamenti, con personalità illustri come il Ten. Gen. Giovanni Cavalli e il Col. Paolo Ballada di Saint Robert.

Nel 1888 venne istituito l’Ispettorato Generale d’Artiglieria, con compiti definiti in materia di fabbricazione e sperimentazione. In questo periodo sorsero importanti stabilimenti industriali come la Fabbrica d’Armi di Terni e il Regio Polverificio di Fontana Liri, contribuendo alla modernizzazione del settore bellico italiano. Anche l’Arsenale di Torino venne ampliato per supportare la crescente domanda di armamenti.

Nel 1902, l’organizzazione venne ridefinita con la creazione di un Ispettorato delle Costruzioni di Artiglieria, da cui dipendevano arsenali e fabbriche d’armi, segnando una maggiore centralizzazione e specializzazione.

La Costituzione del Servizio Tecnico d’Artiglieria

Nel 1910, con l’evoluzione tecnologica e industriale, nacque il Servizio Tecnico d’Artiglieria, che si occupava della formazione di ufficiali altamente specializzati attraverso i Corsi Superiori Tecnici d’Artiglieria. In questo periodo, l’Esercito Italiano affrontò scelte complesse tra materiali di artiglieria di produzione francese e tedesca, per dotarsi delle migliori tecnologie in vista della Prima Guerra Mondiale.

Il conflitto pose enormi problemi produttivi: arsenali e stabilimenti non riuscivano a soddisfare la domanda di armi e munizioni, portando alla mobilitazione industriale. Le industrie private italiane, sotto la guida di tecnici militari, si adattarono rapidamente alla produzione bellica. Questa esperienza segnò il primo grande utilizzo di personale tecnico militare a supporto dell’industria nazionale.

Dopo la guerra, molte industrie si riconvertirono alla produzione civile, mentre gli stabilimenti del servizio tecnico continuarono ad occuparsi del riattamento di armi e munizioni di preda bellica. L’organizzazione rimase sotto l’Ispettorato delle Costruzioni di Artiglieria fino al 1926, quando venne creata la Direzione Superiore del Servizio Tecnico Artiglieria.

Dal 1926 iniziarono i Corsi Superiori Tecnici, che offrivano una specializzazione post-laurea in ingegneria o chimica agli ufficiali. Per i laureati civili, era possibile accedere tramite concorso, ottenendo il grado di Tenente d’Artiglieria. In questo periodo venne adottato come distintivo la testa di Medusa, simbolo dell’artiglieria.

Evoluzione del Servizio tra le Due Guerre

Nel periodo post-bellico, il Servizio Tecnico si dedicò a innovazioni come la produzione del vetro d’ottica presso il Laboratorio di Precisione di Roma, riducendo la dipendenza dall’estero. Per coordinare le attività di formazione, negli anni '30 venne fondato l’Istituto Superiore Armi e Munizioni.

Durante questo periodo, il Servizio raggiunse il suo apice tecnologico e industriale, sviluppando nuove artiglierie, proiettili, polveri e sistemi di puntamento. Gli ufficiali del Servizio furono inviati in Africa Orientale e Spagna per fornire supporto tecnico durante operazioni militari.

Nel 1940, un’esplosione distrusse il Laboratorio Caricamento Proietti di Piacenza, costringendo a trasferire le attività a Noceto di Parma. Nel frattempo, furono costruiti nuovi impianti a Baiano di Spoleto e Capua, all’avanguardia per gli standard dell’epoca.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Servizio subì una riforma organizzativa: gli stabilimenti e arsenali passarono sotto la Direzione Generale Artiglieria, con la creazione dell’Ufficio Centrale Stabilimenti Militari (U.C.S.A.). Tuttavia, il collasso del 1943 portò alla dispersione degli ufficiali e al saccheggio da parte delle forze tedesche.

La Ricostruzione nel Dopoguerra

Dopo la liberazione, il Servizio venne ricostituito spontaneamente dagli ufficiali e tecnici rientrati nei vecchi stabilimenti. Nel 1946 fu istituito un ufficio di consulenza tecnica presso l’Ispettorato Arma Artiglieria, mentre nel 1947 ripresero i Corsi Superiori Tecnici.

Negli anni ‘50, con l’aumento delle esigenze militari e il mutato scenario politico, la legge del 1951 ripristinò il grado di Tenente Generale e ampliò l’organico del Servizio Tecnico. Questa espansione fu essenziale per lo sviluppo di nuovi armamenti.

Un esempio significativo fu il cannone da montagna 105/14, progettato dal Ten. Col. Fuscaldi e vincitore delle prove NATO contro il modello francese. L’obice fu prodotto in 2100 esemplari e venduto in tutto il mondo, testimoniando l’eccellenza tecnologica italiana.

Parallelamente, il Servizio Tecnico d'Artiglieria si dedicò a nuove frontiere scientifiche, come la radaristica e la missilistica, avviando corsi di specializzazione per ufficiali e laureati. Successivamente, vennero avviati ulteriori corsi di specializzazione in Difesa Chimica, Elettronica, ingegneria aerospaziale. La crescente esigenza di specializzazione e la continua evoluzione tecnologica della Forza Armata, spinsero alla costituzione di altri 5 Servizi Tecnici che verranno descritti successivamente.

Conclusioni

Il Servizio Tecnico d’Artiglieria ha avuto un ruolo fondamentale nella storia militare italiana, evolvendosi da un’organizzazione artigianale a un’industria bellica moderna. Ha saputo affrontare le sfide delle due guerre mondiali, contribuendo allo sviluppo tecnologico nazionale e adattandosi alle nuove esigenze strategiche del dopoguerra.

La sua capacità di innovazione, formazione e collaborazione con l’industria privata ha garantito un costante progresso nella progettazione di armamenti, consolidando la sua importanza nella difesa italiana.

Il bordo dorato rappresenta l'impronta lasciata dai cingoli. All'interno la ruota dentata, simbolo della meccanica. Al centro un autotelaio stilizzato |

(1930-1980) |

Durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare nella battaglia degli Altipiani del 1916, si comprese l'importanza strategica del trasporto automobilistico per l'Esercito Italiano. Il conflitto evidenziò la necessità di mezzi motorizzati per la logistica e il trasporto delle truppe, portando alla creazione di un'organizzazione tecnica dedicata alla sperimentazione, omologazione e gestione dei veicoli militari.

Nei primi anni ’20, si avvertì l’esigenza di istituire un ente capace di studiare e sviluppare nuovi autoveicoli militari, oltre a gestire le ispezioni tecniche e la formazione del personale. Il 1° ottobre 1923, sotto la guida del ministro della guerra Armando Diaz, nacque l’Ufficio Tecnico Superiore Automobilistico (U.T.S.A.) a Torino, considerato l’embrione del futuro Servizio Tecnico della Motorizzazione (S.Te.M.). Successivamente, l’U.T.S.A. fu trasformato in Ispettorato Tecnico Automobilistico e trasferito a Roma.

Il colonnello Angelo Pugnani, che divenne il primo capo del Servizio Tecnico, guidò l’organizzazione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del settore automobilistico militare. La Direzione Generale di Artiglieria, Genio e Automobilismo fu riorganizzata, suddividendola in tre sezioni:

- Direzione Generale di Artiglieria

- Direzione Generale del Genio

- Ispettorato del Materiale Automobilistico (I.M.A.)

Nel 1930, grazie all’intervento del Ministro della Guerra Gazzera, fu promulgata la legge n. 458, che istituì ufficialmente il Servizio Tecnico Automobilistico, composto da:

- Ispettorato del Materiale Automobilistico (I.M.A.), con il Centro Studi ed Esperienze della Motorizzazione (C.S.E.M.) a Roma

- Ufficio Autonomo Approvvigionamenti Automobilistici R.E. (U.A.A.R.E.) a Torino

- Officina Automobilistica R.E. (O.A.R.E.) a Bologna

Il C.S.E.M. fu incaricato di formare ufficiali altamente specializzati nel settore automobilistico, mentre l’U.A.A.R.E. si occupava dell’acquisto di veicoli, carburanti e materiali speciali per l’esercito. L’O.A.R.E., invece, era responsabile della manutenzione e della riparazione dei mezzi.

L’Innovazione Tecnica e lo Sviluppo di Nuovi Mezzi Militari

Durante gli anni ’30, il Servizio Tecnico si concentrò sulla progettazione e sperimentazione di veicoli per le Forze Armate. Furono sviluppati e testati diversi mezzi innovativi, tra cui:

- I primi autocarri militari con motori diesel, come l’IF Tipo 17, il FIAT 633 NM e il Lancia Ro NM

- Trattori per artiglieria pesante, come il Pavesi Mod. 26 e i successivi Mod. 30 e 30/A

- Autocarri leggeri e pesanti, tra cui lo Spa 25 ClO e il Ceirano 47 CM

- Ambulanze e motocicli fuoristrada, con cilindrate di 500 cc

- Carri armati veloci, come l’Ansaldo Mod. 33 e il L 35

Durante questo periodo, vennero adottate nuove normative per uniformare la produzione industriale e facilitare la realizzazione di veicoli adatti sia all’uso militare che civile. Nel 1937, il decreto ministeriale n. 4896 stabilì la standardizzazione degli autocarri industriali in due sole categorie: autocarri unificati medi e pesanti.

Un’altra esigenza fondamentale fu la costruzione di depositi di carburante per garantire la disponibilità di scorte in caso di guerra. Poiché i depositi esistenti erano situati vicino ai porti, si decise di realizzare nuovi impianti in posizioni più sicure e strategiche.

Nel 1936, l’Ispettorato del Materiale Automobilistico cambiò nome in Ispettorato della Motorizzazione, e nel 1942 il Servizio Tecnico Automobilistico divenne ufficialmente Servizio Tecnico della Motorizzazione.

Lo Sviluppo Durante la Seconda Guerra Mondiale

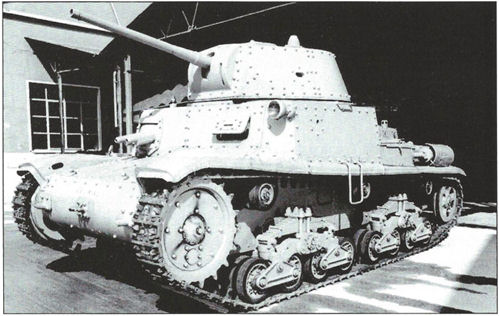

All’inizio del secondo conflitto mondiale, il Servizio Tecnico della Motorizzazione si trovò ad affrontare la necessità di sviluppare nuovi mezzi da combattimento. I principali carri armati progettati in questo periodo furono:

- Carro leggero L6, con peso di circa 8.000 kg e dotato di lanciafiamme

- Carro medio M11, con cannone da 37 mm

- Carro medio M13, con cannone da 47/32

- Carri M14 e M15, con motori più potenti e cannone da 47/40

Vennero inoltre sviluppate autoblindo per ricognizione, come l’Autoblindo 40, e il semovente da 75/18, che si dimostrò efficace in Nord Africa. Un aspetto innovativo fu l’uso di motori diesel per i carri armati italiani, una scelta che garantiva maggiore autonomia e sicurezza rispetto ai motori a benzina.

Durante la guerra, il Servizio Tecnico dovette operare con risorse limitate rispetto agli eserciti alleati. Tuttavia, grazie all’impegno degli ufficiali del S.Te.M., furono introdotte migliorie e nuove soluzioni per migliorare le prestazioni dei mezzi esistenti.

Il Dopoguerra e la Riorganizzazione della Motorizzazione Militare

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Servizio Tecnico della Motorizzazione si trovò a dover ricostruire il parco veicoli dell’Esercito Italiano. Molti dei mezzi in uso erano di origine alleata e presentavano problemi di usura e obsolescenza.

Il S.Te.M. avviò un piano di revisione e manutenzione generale presso le Officine Automobilistiche Militari, come l’O.A.R.E. di Bologna e l’O.R.T.E. di Piacenza. Nel frattempo, vennero progettati nuovi veicoli adatti alle esigenze postbelliche, tra cui:

- Autovetture da ricognizione AR 51 Fiat e Alfa Romeo, con trazione integrale

- Autocarri leggeri della serie CL51 Lancia e CL52 OM

- Autocarri medi CM51 e CM52 Fiat

- Trattore pesante Dovunque 50 6x6

Questi mezzi, basati su componenti della produzione civile, rimasero in servizio per quasi trent’anni grazie a un’attenta manutenzione e revisione generale.

La Costituzione del Servizio Tecnico della Motorizzazione

Il Servizio Tecnico della Motorizzazione (S.Te.M.) fu ufficialmente costituito con la legge 31 luglio 1956 n. 917, che trasferì nel nuovo ruolo tutti gli ufficiali provenienti dai precedenti corsi e ancora iscritti nei ruoli delle armi e dei servizi di rispettiva provenienza. Questa riforma permise di regolarizzare le posizioni di carriera degli ufficiali, garantendo loro migliori opportunità di promozione e di progressione professionale.

Nel 1951 venne inoltre istituita l’Aviazione Leggera dell’Esercito (ALE), e numerosi ufficiali del S.Te.M. furono impiegati come istruttori tecnici presso il Comando Materiali ALE e come comandanti e vice-comandanti dei Reparti Riparazioni ALE.

Un’importante riforma avvenne nel 1966, con il D.M. 30 settembre, che portò alla soppressione dell’Ispettorato Generale della Motorizzazione e alla creazione della Direzione Generale della Motorizzazione e dei Combustibili. Questa nuova struttura conservava le funzioni tecnico-amministrative in ambito Difesa e assorbiva gli stabilimenti dipendenti dall’ex Ispettorato, mentre l’ufficio del Capo S.Te.M. fu collocato in area SME (Stato Maggiore dell’Esercito).

Nello stesso anno furono avviati i corsi AUC (Allievi Ufficiali di Complemento) dei Servizi Tecnici, aperti a laureati in ingegneria e altre discipline tecnico-scientifiche, che contribuirono al rafforzamento delle competenze del Servizio Tecnico della Motorizzazione.

L’Innovazione nei Mezzi Militari e le Collaborazioni Internazionali (1960-1980)

Dal 1960 al 1980, il S.Te.M. fu impegnato nella modernizzazione del parco veicoli militari. L’attenzione si concentrò su due settori chiave:

- Il rinnovamento dei mezzi da trasporto a ruote, con un maggiore intervento dell’autorità militare sulle specifiche progettuali.

- L’innovazione nei mezzi da combattimento cingolati, per rispondere a nuove esigenze operative.

Parallelamente, la necessità di ridurre i costi di produzione spinse alla cooperazione internazionale con altri Paesi alleati per la realizzazione di mezzi condivisi. Due esempi significativi furono:

- Véhicule de Commandement et de Liaison (VCL), un’autovettura da ricognizione anfibia 4x4 sviluppata da Francia, Germania e Italia.

- Semovente Sp70 da 155/39, progettato con la collaborazione di Germania, Inghilterra e Italia.

Tuttavia, entrambi i progetti fallirono nella fase di produzione di serie, principalmente a causa dell’aumento dei costi, delle differenze nei requisiti tecnici tra i Paesi coinvolti e della complessità delle sperimentazioni. Questi insuccessi misero in evidenza le difficoltà delle collaborazioni internazionali nel settore della difesa, pur fornendo agli ufficiali del S.Te.M. un’importante esperienza professionale.

Nuovi Veicoli e Sperimentazioni Tecniche

Nel settore del trasporto a ruote, vennero sviluppati mezzi innovativi come:

- Trattore per artiglierie medie e pesanti TM69 6x6

- Autoarticolato per trasporto carri ATC81

Le sperimentazioni condotte dal S.Te.M. furono caratterizzate da un lungo confronto con l’industria. Tra le innovazioni introdotte:

- Motori Diesel su quasi tutti i veicoli, nonostante gli accordi NATO favorissero ancora i motori a benzina.

- Ponti "a portale", con riduzione finale su ogni ruota per aumentare l’altezza dal suolo.

- Guida a sinistra, scelta innovativa rispetto alle tradizioni militari italiane.

- Pneumatici a carcassa radiale, adottati su tutti i veicoli dopo una lunga sperimentazione.

- Semplificazione della dotazione di bordo per migliorare l’efficienza operativa.

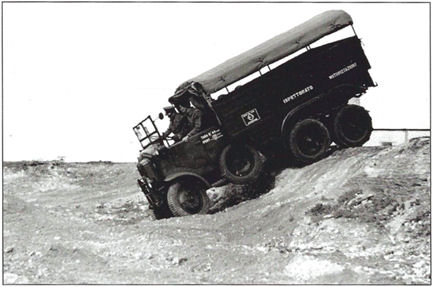

Una delle sperimentazioni più importanti fu quella sul trattore TM69 6x6, con un intenso dibattito tra l’adozione della trazione su ruote o cingoli. Dopo un confronto tra due trattori cingolati statunitensi (M4 A1 e M5 A4) e i prototipi ruotati 6x6, questi ultimi dimostrarono prestazioni migliori in ambienti montani.

Uno dei prototipi 6x6 selezionati fu testato per 60.000 km, smontato e analizzato in dettaglio presso l’O.A.R.E. di Bologna per migliorarne l’affidabilità prima dell’omologazione definitiva.

Modernizzazione dei Mezzi da Combattimento

Negli anni ‘60 e ‘70, il S.Te.M. lavorò al rinnovamento della flotta di veicoli corazzati. In particolare:

- Veicolo Trasporto Corazzato (VTC) M113 USA, prima acquisito (1964) e poi prodotto in Italia su licenza (1975).

- Carri armati M60, prodotti su licenza statunitense dal 1967.

- Carri armati Leopard 1A1, co-prodotti con la Germania dal 1971.

La produzione su licenza comportò sfide significative, tra cui la riconversione industriale necessaria per passare dagli M60 ai Leopard, con modifiche radicali nei processi di fabbricazione e nelle normative tecniche. Tuttavia, questa esperienza permise all’Italia di acquisire competenze avanzate per lo sviluppo di futuri mezzi da combattimento nazionali.

Parallelamente, il S.Te.M. affrontò il problema del trasporto di carichi in ambienti montani, sostituendo progressivamente l’impiego di quadrupedi con motocarrelli 4x4 a trasmissione idrostatica, più adatti a terreni impervi.

Ricerca e Collaborazioni Scientifiche

Il Servizio Tecnico della Motorizzazione si distinse anche nell’attività di ricerca applicata. Furono sviluppati numerosi prototipi, tra cui:

- Veicoli servitore della fanteria, sia a cingoli che a ruote.

- Trattori per artiglierie leggere con possibilità di montare cingoli.

- Motocicli aviolanciabili e motocarrelli da montagna.

Nel 1961, il S.Te.M. organizzò il Primo Convegno Internazionale del Movimento Fuori Strada a Saint Vincent, con il patrocinio del CNR e del Politecnico di Torino. Questo evento segnò la nascita della International Society for Terrain Vehicle Systems (ISTVS) negli Stati Uniti e stimolò la pubblicazione della rivista "Journal of Terramechanics", ancora oggi una delle principali fonti di ricerca sulla locomozione fuori strada.

Inoltre, il S.Te.M. contribuì alla formazione tecnica post-laurea, con corsi specializzati presso il Politecnico di Torino, seguiti sia da ingegneri italiani e stranieri, sia da ufficiali tecnici delle forze armate.

Conclusione

La costituzione e l’evoluzione del Servizio Tecnico della Motorizzazione hanno segnato tappe fondamentali nella modernizzazione dell’Esercito Italiano. Dalla standardizzazione della carriera degli ufficiali alla sperimentazione di nuovi mezzi, il S.Te.M. ha avuto un ruolo chiave nell’adattamento della motorizzazione militare alle esigenze operative del XX secolo.

Le collaborazioni internazionali, le innovazioni tecniche e le attività di ricerca hanno permesso al Servizio Tecnico di acquisire competenze di alto livello, influenzando non solo lo sviluppo dei veicoli militari italiani, ma anche il settore della motorizzazione a livello globale.

|

(1960-1980) |

La storia degli Ufficiali del Corpo degli Ingegneri del settore Genio nasce con la proclamazione del Regno d'Italia.

Infatti, al termine delle Guerre d'Indipendenza, il neo costituito Esercito Unitario poteva disporre di dodici Stabilimenti di Artiglieria (Arsenali, Fabbriche d'Armi, Fonderie, Polverifici, Laboratori Pirotecnici, Laboratori del Munizionamento, Laboratori di Precisione) e di due Officine Costruzioni di materiali del Genio in Pavia.

Il 1° aprile del 1861, in particolare, venivano costituiti a Pavia il nono Reggimento Artiglieri Pontieri e la Direzione di Artiglieria delle Officine Pontieri. Tali Officine, inizialmente sistemate nei locali di quella che sarebbe diventata la Caserma Rossani, erano dirette dal Comandante del Reggimento, che ricopriva anche l'incarico di Direttore di Officina, coadiuvato da un Ufficiale Superiore in veste di Vice Direttore, il quale reggeva l'"Ufficio Tecnico" delle Officine stesse.

Le Officine (inclusi piccoli distaccamenti a Piacenza, Casale ed Alessandria) si occupavano della costruzione e riparazione dei materiali da ponte, nonché della riparazione del carreggio di artiglieria (affusti, avantreno, cassoni, ecc.). Successivamente al 1867, le Officine furono trasferite nell'area attualmente occupata dallo Stabilimento Genio Militare, e cominciarono a svilupparsi e ricevere importanti commesse di lavorazione nel settore dei materiali da ponte, della trasformazione di affusti di assedio e, successivamente, anche per la costruzione e manutenzione dei materiali delle altre specialità dell'Arma, arrivando a ricevere commesse anche dall'Artiglieria. Mutata la denominazione in quella di "Officina Costruzioni del Genio Militare", nel ventennio a cavallo fra il 1890 e il 191O, con una robusta attività di ammodernamento e potenziamento, vennero incrementate le attività di studio e sperimentazione, che fruttarono nuovi materiali per l'Esercito, quali, tra gli altri, apparati telefonici e ottici, biciclette per il servizio militare, esploditori, micce di vario genere, materiali per zappatori e telegrafici.

Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale l'ordinamento dell'Arma del Genio prevedeva, fra le altre Unità, l'Officina di Pavia e un'Officina di Costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche del genio militare in Roma. Fu in occasione del primo conflitto mondiale che l'Arma del Genio, che nel passato aveva avuto un numero di Reparti limitati a pochissime specialità, dovette moltiplicarli adeguatamente per far fronte alla nuova realtà bellica: l’accresciuta potenza dei mezzi di difesa e distruzione che incatenò la lotta al terreno fece sorgere nuove necessità, alle quali l’Arma dovette sopperire con reparti di numero via via crescente e di specialità diverse create ad hoc.

In virtù delle accresciute capacità e dei mezzi sempre più numerosi e perfezionati, verso la fine della guerra il Regio Stato Maggiore, a causa della crescente utilizzazione di sistemi trasmissivi, sentì la necessità di disporre della già citata Officina di costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche del genio militare che venne dislocata in Roma, nella sede dell'attuale Polo di Mantenimento dei materiali elettrici ed optoelettronici in Viale Angelico. Il riordino del Regio Esercito, avvenuto con R.D. 16 dicembre 1926, istituiva il Servizio degli Specialisti del Genio (embrione di quello che sarebbe divenuto l'omologo Servizio Tecnico): gli Ufficiali a esso destinati, nel numero di 60, provenivano dal Genio e continuavano a permanere nel ruolo di tale arma: a differenza di altri Servizi Tecnici, cioè, non veniva istituito un ruolo separato.

Il Servizio comprendeva una Direzione Superiore, l'Istituto Militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, le Officine di Pavia e Roma, e Centri Studio che sarebbero successivamente stati definiti nel numero di quattro (inizialmente a Pavia - per le specialità zappatori, minatori, teleferisti, pontieri e lagunari, a Roma - per la specialità telegrafisti, a Torino - per la specialità ferrovieri, a Roma - per la specialità aerostieri; poi unificati a Pavia nel 1934). Il decreto del '26, inoltre, pur senza istituirlo specificatamente, indicava il corso superiore tecnico del genio, impostato su due anni di cui il primo teorico e il secondo di tirocinio, da frequentare da parte degli specialisti.

Limitando l'attenzione soprattutto al settore genio propriamente detto, e tralasciando l'Officina di Roma che più avanti costituirà il nucleo di partenza del Servizio Tecnico delle Trasmissioni (a seguito della crea zione dell'Anna omonima che si distaccava da quella del Genio), con il citato decreto del 1926 l'Officina di Pavia assunse i compiti di provvedere, con i propri mezzi o con l'industria privata, all'allestimento dei materiali per le specialità zappatori, minatori, pontieri, teleferisti, telefonisti , e di quelli analoghi, e di eseguire gli esperimenti e fornire pareri sui materiali sottoposti ad esame. Analoghi compiti erano ovviamente definiti, per i materiali di competenza, per l'altra Officina.

Nel periodo che comprende la campagna in Africa Orientale, la Guerra Civile spagnola e il secondo conflitto mondiale, l'attività dell'Officina di Pavia fu molto intensa (specie negli studi per il superamento di corsi d'acqua), e la forza lavoro raggiunse la cifra record di circa 2000 operai.

Nel 1942 il Servizio degli Specialisti del Genio, divenuto nel frattempo "Servizio Studi ed Esperienze del Genio", venne ridenominato Servizio Tecnico del Genio, anche se in realtà non fu mai costituito in quanto i suoi Ufficiali continuavano a permanere nei ruoli dell'Arma.

Successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, nel difficile periodo della ricostruzione, contestualmente alla riduzione dei Servizi Tecnici ai soli Servizio Tecnico di Artiglieria e Servizio Tecnico della Motorizzazione, l'Officina Costruzioni di Pavia (che il 1° ottobre 1946 aveva assunto la denominazione di "22° Stabilimento Genio Militare") continuò le attività di manutenzione e riparazione dei mezzi del Genio. Nel 1953 venne creata l’Arma delle Trasmissioni, nel 1954 il Centro Tecnico delle Trasmissioni, e quindi, il 1° settembre 1957, fu costituito in Roma, allo scopo di affidare tutti gli esperimenti relativi ai Materiali del Genio a un unico Ente alle dipendenze dell'Ispettorato dell'Arma del Genio, il Centro Tecnico del Genio.

La costituzione del Servizio Tecnico del Genio

Con la Legge 1497 del 1960, quando vennero nuovamente istituiti sei Servizi Tecnici, fra cui il Servizio Tecnico del Genio, questo ebbe alle dipendenze il Centro Tecnico del Genio al quale faceva capo il 22° Stabilimento Genio Militare di Pavia, con un ruolo complessivo di 31 Ufficiali specializzati con il Corso Superiore Tecnico omonimo, di durata biennale, e con i compiti di seguito elencati relativamente ai materiali del Genio:

- presiedere agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei prototipi;

- provvedere all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito;

- sovrintendere al controllo della produzione e fissare le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

Naturalmente al Centro erano devoluti essenzialmente i compiti connessi con la "ricerca e sviluppo", allo Stabilimento quelli di concorso alla realizzazione prototipica di nuovi mezzi e materiali e quelli connessi con la riparazione, la manutenzione e/o la trasformazione di mezzi e materiali non eseguibili presso gli Organi Logistici di Forza Armata.

Il Centro e lo Stabilimento, quindi, costituirono con i propri Ufficiali del Servizio Tecnico prima, e del Corpo Tecnico / Corpo degli Ingegneri poi, per circa 40 anni gli elementi fondamentali per lo svolgimento delle attività citate relativamente ai seguenti materiali e settori:

- autogrù, auto speciali per demolizione, macchine movimento terra, motocompressori, complessi per illuminazione campale, complessi di trivellazione, potabilizzatori;

- esplosivi convenzionali, ordigni esplosivi di varia natura (mine anti-uomo ad azione locale e ad azione estesa, mine anti-carro contro-cingolo e sottoscafo, mine anti-uomo e anti-carro munite di dispositivi elettronici antirimozione e autoneutralizzazione), attrezzature per rilevamenti e rimozione di campi minati, artifizi per il distacco artificiale delle valanghe;

- materiali relativi a strade e opere stradali ordinarie e ferroviarie, per rafforzamento e ripristino di manufatti stradali e ferroviari, raccordi ferroviari e piani caricatori, mezzi rotabili stradali e ferroviari, ponti e traghetti, motobarche;

- rilevamento delle caratteristiche colorimetriche e di riflessione della vegetazione e delle superfici innevate, mezzi di rilevamento nel campo visivo, nell'ultravioletto (UV) e nel vicino infrarosso (IR), materiali per la Difesa dall'Osservazione (vernici, reti di mascheramento, fumogeni, ecc.) nel campo del visibile, dell'UV e dell'IR.

Con il passaggio, nel 1977, dei Centri Tecnici e degli Stabilimenti alle dipendenze delle Direzioni Generali Tecniche, i compiti del Servizio Tecnico del Genio vennero di fatto assorbiti dalle 9^ e 10^ Divisione della Direzione Generale dei Lavori del Demanio e dei Materiali del Genio, con i seguenti compiti:

- 9^ Divisione - Materiali genio: studio e sviluppo tecnico (successivamente, la 9a Div. sarebbe diventata la 14^ Div. di GENIODIFE, ai sensi del DM. 7/04/89);

- 10^ Divisione - Materiali genio: approvvigionamento, manutenzione e riparazione (successivamente, la 10^ Div. sarebbe diventata la 15^ Div. di GENIODIFE, per effetto del citato D.M. del 1989).

|

(1960-1980) |

A partire dalla seconda metà del XIX secolo, lo sviluppo tecnico-scientifico dei sistemi di comunicazione richiese all'organizzazione militare di adeguare le sue strutture alle nuove esigenze, imposte da un impiego sempre più diffuso dei mezzi di trasmissione.

All'Arma del Genio, da sempre caratterizzata da spiccato tecnicismo, toccò il compito di adeguare le specializzazioni di coloro che operavano nel settore delle comunicazioni e di gestire le strutture idonee a far fronte alle nuove esigenze di lavorazione e riparazione che l'impiego dei nuovi mezzi richiedeva.

La prima figura di militare italiano che si presenta alla ribalta delle comunicazioni è il Maggiore del Genio Alessandro Rocci, ideatore del telegrafo a segnali, impiegato nella campagna del 1859.

Al 1874 risale la prima attività di lavorazione di apparati telegrafici di varie specie e tipologie in dotazione alle specialità telegrafisti-telefonisti dell'Arma del Genio presso l'officina reggimentale del 1° reggimento Genio di Pavia. Il 1° aprile 1879 l'Officina si trasformò in vero e proprio stabilimento dell'Arma del Genio, assumendo la denominazione di "Officina di Costruzioni del Genio" e diventando autonoma con dipendenza dal Ministero della Guerra (Direzione Generale del Genio).

In stretta connessione con il progresso scientifico, segnato in particolare dallo sviluppo della radiotelegrafia, emergono sempre più le esigenze di studio, sperimentazione e acquisizione dei nuovi materiali di trasmissione destinati a potenziare le capacità operative dell'Esercito .

La storia della radiotelegrafia militare italiana era infatti iniziata nel 1905, con la partecipazione alle grandi manovre di una stazione radiotelegrafica, e nel 1907 con la costituzione, con R. Decreto dell'11 ottobre, di una sezione radiotelegrafica inquadrata nella Brigata specialisti del 3° reggimento Genio telegrafisti che, costituito con R. Decreto del 15 ottobre 1895, è storicamente considerato la prima unità organica delle Trasmissioni.

Sempre nel 1907 avvenne un vero e proprio salto di qualità nelle applicazioni radiotelegrafiche militari, con la partecipazione alle grandi manovre di ben 6 stazioni radiotelegrafiche, di cui 5 a traino animale e una "automobile".

Tutte le stazioni erano a corrente alternata, a circuito sintonico con aerei orizzontali e dirigibili, alti 15 m da terra (sistema Marconi) con portata di 100 Km in terreno pianeggiante. Ogni stazione a traino animale era trasportata su 4 carri. La stazione "automobile" (cioè, in termini moderni, motorizzata e semovente) riuniva in un solo autoveicolo tutti i materiali, compresa una "scala antenna a stilo" per sopraelevare l'aereo, per esigenze di maggiori portate.

La relazione sulle grandi manovre si concluse con questo giudizio: "La radiotelegrafia ha dato risultati soddisfacenti. Restano però ancora insolute le due questioni del "sintonismo" e del "segreto della corrispondenza" che sono di capitale importanza per un largo impiego della radiotelegrafia nelle operazioni di guerra. È quindi di somma importanza che gli studi e le esperienze siano proseguiti".

Già nel 1911 venne costituito, con legge n. 723 del 13 luglio in Roma , l'Istituto Militare Superiore di Radiotelegrafia, Ente dipendente dai Ministeri della Guerra e della Marina, per coordinare gli studi e le sperimentazioni, i servizi e l'addestramento nel campo della radiotelegrafia e radiotelefonia.

Con il Regio Decreto del 2 settembre 1912 venne approvato il regolamento interno dell'Istituto che nel 1916, con decreto luogotenenziale n .776 dell'11 giugno, passando alle dipendenze esclusive del Ministero della Guerra, assunse la denominazione di Istituto Centrale Militare di Radiotelegrafia ed Elettrotecnica. L'Ente si trasferì dalla precaria caserma Cavour in Roma a quella di viale Mazzini.

Nel 1917 poi, verso la fine della Prima Guerra Mondiale, il Regio Stato Maggiore sentì la necessità di un'officina per la costruzione e la riparazione dei materiali militari per le trasmissioni radio e a filo. Questa, dislocata in Roma nel comprensorio di viale Angelico, fu istituita il 15 novembre 1917 con la denominazione di "Officina di Costruzioni Radiotelegrafiche ed Elettrotecniche del Genio militare". Fu posta alle di pendenze del 3° reggimento Genio telegrafisti e divenne l'antesignana dello Stabilimento Militare Materiali delle Trasmissioni, che è stato fino alla fine del 900 ente di primaria importanza nel campo degli studi e realizzazioni di materiali di trasmissione. In data 1° giugno 1918, per la complessità e importanza dei compiti svolti, l'officina assunse la fisionomia di Ente autonomo amministrativo e nel primo dopoguerra fu incaricata di riordinare, riparare e ammodernare il materiale esistente, a onde smorzate (a scintilla), proveniente dalla zona di guerra. Con R. Decreto n. 451 del 20 aprile 1920, nel quadro del riordinamento del1'Arma del Genio, l'officina assunse la denominazione di "Officina Radiotelegrafica ed Elettrotecnica" e nel periodo dal 1922 al 1926, fra i compiti principali, ebbe quello di studiare nuovi tipi di stazioni militari campali ad onde persistenti. Nel 1927, l'Officina venne posta, con l'Istituto, alle dipendenze del "Servizio degli Specialisti del Genio", costituito il 16 dicembre 1926 (Regio Decreto legge n.2122, convertito in legge 22 novembre 1928, n.2781), al quale era stata attribuita l'attività tecnica dell'Arma del Genio e la direzione unitaria degli organi di studio, di ricerca e di lavorazione negli specifici settori di specializzazione .Le attribuzioni dell'officina furono così definite:

- allestire, con mezzi propri e con quelli dell'industria privata, apparati e complessi radioelettrici occorrenti all'Esercito;

- eseguire studi, ricerche ed esperienze inerenti al programma elettrico e radioelettrico;

- esprimere pareri su argomenti e materiali di radiotecnica ed elettrotecnica.

Con R.D. 23 luglio 1927 n. 1433, furono anche costituiti quattro Centri Studi del Genio di cui uno per le specialità telegrafisti e radiotelegrafisti, con sede in Roma presso la "Officina Radiotelegrafica ed Elettro tecnica". Con R.D. n.697 del 5 aprile

1934, i quattro Centri suddetti vennero riuniti in un unico Centro Studi del Genio con sede in Pavia, presso l'officina di Costruzioni del Genio Militare.

Il 4 giugno 1934, con legge n.952, il Servizio assunse la denominazione di Servizio Studi ed Esperienze del Genio, con lo scopo di far fronte al notevole sviluppo della tecnica dei materiali e delle attrezzature. L'officina, denominata Officina Militare delle Trasmissioni (O.M.T.) per effetto del R. Decreto 31 ottobre 1935 n. 2233, svolse, con l'Istituto Militare Superiore delle Trasmissioni, un ruolo determinante nel settore della ricerca applicata alle telecomunicazioni, costituendo un punto di riferimento anche per l'industria nazionale. Sono gli anni a cavallo tra le due guerre mondiali quelli in cui la tecnica delle trasmissioni subì radicali trasformazioni. Nella telegrafia a filo si passò gradualmente dalla "macchinetta Morse" alle apparecchiature automatiche stampanti (Hughes, Weastone) e agli apparecchi multipli (Baudot, Rowland), che possono considerarsi gli antesignani delle successive telescriventi. Nella telefonia i progressi principali si ebbero con l'introduzione della commutazione automatica. Negli anni '30 fu adottato un complesso per telefonia selettiva, che consentiva il collegamento su un 'unica linea tra due qualsiasi apparati d'utente. Ma le vere protagoniste della rivoluzione che aprì la via delle moderne trasmissioni furono soprattutto la radiotelegrafia e la radiofonia. Sono gli anni di più intenso fervore, che videro impegnati, a fianco di scienziati di fama mondiale, tra cui lo stesso Guglielmo Marconi, valenti tecnici militari, come l'allora Tenente Luigi Sacco.

A questo sviluppo contribuirono l'Istituto e l'officina che, proprio sotto la direzione del Col. Sacco, realizzarono tutta una serie di apparati radiotelefonici e telegrafici a valvola, estremamente interessanti per prestazioni tecniche e semplicità d'impiego e di riconosciuta validità sul piano tecnico e operativo. Venne sperimentata la prima stazione radio portatile nella gamma VHF anche se a ciò non fece seguito una produzione in serie.

All'inizio della Seconda Guerra Mondiale l'O.M.T. si presentava come una moderna officina di produzione con un'efficiente organizzazione, adeguata a soddisfare le molte esigenze di collegamento di un Esercito moderno. A seguito delle distruzioni operate dalle truppe tedesche in ritirata, l'OM.T. sospese le attività di lavorazione; successivamente, nel dopoguerra la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e l'approvvigionamento dei materiali vennero gestiti, in un primo tempo, dal citato "Stabilimento Militare Materiali delle Trasmissioni", e, successivamente, da predetto Ente con il concorso del "Centro Tecnico Militare delle Trasmissioni" e del "Reparto Tecnico Elettronico" del "Centro Informazioni e Difesa Elettronica" di Anzio.

La costituzione del Servizio Tecnico delle Trasmissioni

Con l'evoluzione delle esigenze operative, e sotto la spinta del progresso tecnico-scientifico, si manifestava inderogabile la necessità di costituire, insieme ad altri organismi, il Servizio Tecnico delle Trasmissioni, colmando la lacuna determinatasi con lo scioglimento del Servizio Tecnico del Genio, avvenuto il 20 gennaio 1948. Il progetto di nuovo ordinamento dell'Esercito, così come indicato nel foglio n.3299/0rd.I di SME Ordinamento datato 25 ottobre 1950, prevedeva, all'art.14, la costituzione dell'Arma dei Collegamenti, per scissione del1'Arma del Genio mentre, all'art.17, ipotizzava l'istituzione di un Servizio Tecnico dei Collegamenti, in considerazione della necessità di seguire lo sviluppo della tecnica specifica in tale materia.

L'organico degli Ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio Tecnico Stemma del Centro Tecnico dei Collegamenti era stabilito in 52 Ufficiali, fra cui un Tenente Generale, Capo Militare delle Trasmissioni del Servizio, un Maggior Generale e sei Colonnelli.

La legge n.1479 del 05 dicembre 1960, che istituiva i nuovi Servizi Tecnici dell'Esercito, riduceva la sopra citata consistenza organica attribuendo al Servizio Tecnico delle Trasmissioni 31 Ufficiali, di cui un Maggiore Generale, Capo del Servizio e tre Colonnelli.

Tale numero, già esiguo fin dall'inizio rispetto alle esigenze, si confermava assolutamente insufficiente se rapportato all'enorme progresso tecnico e scientifico nel campo dell'elettronica e delle telecomunicazioni degli anni successivi.

La legge istitutiva, infatti, fissava i seguenti compiti del Servizio Tecnico delle Trasmissioni:

- presiedere agli studi scientifici e tecnici dei mezzi di trasmissione occorrenti all'Esercito, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;

- provvedere all'elaborazione delle condizioni tecniche di progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali;

- sovrintendere al controllo della produzione e fissare le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

Le tappe salienti del Servizio, dopo il 1960, possono essere così sintetizzate:

- costituzione in data 1° novembre 1961 della Direzione del Servizio Tecnico delle Trasmissioni, retta dal Capo del Servizio Tecnico delle Trasmissioni e posta alle dipendenze dell'Ispettorato dell'Arma delle Trasmissioni;

- costituzione con fg.147/154 del 31 gennaio 1967 di SME-Uff.Ord., dell'Ufficio del Capo del Servizio Tecnico delle Trasmissioni in sostituzione della Direzione del Servizio Tecnico delle Trasmissioni;

- definizione, con D.M. in data 19 luglio 1967, della collocazione ordinativa dei Capi dei Servizi Tecnici, in forza della quale questi che venivano posti alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito con funzioni di consulenza su problematiche di ordine tecnico riguardanti i materiali dell'Esercito di competenza del Servizio, di consulenza per l'impiego degli Ufficiali del rispettivo servizio e di responsabilità per la loro formazione militare e tecnico-professionale;

- costituzione, nel 1975, del Comitato Permanente dei Capi dei Servizi Tecnici con compiti di coordinamento generale in vista dell'unificazione dei sei Servizi Tecnici esistenti;

- confluenza del Servizio Tecnico Trasmissioni, con gli altri Servizi Tecnici nel costituendo Corpo Tecnico.

Per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, sperimentazione, costruzione, approvvigionamento e riparazione dei materiali di telecomunicazioni e di guerra elettronica, il Servizio è stato organicamente rappresentato in numerosi Enti dell'Amministrazione della Difesa, tra i quali:

- l'ufficio del Capo del Servizio;

- le Divisioni tecniche delle Direzioni Generali (AMAT e TELECOMDIFE);

- lo Stabilimento Militare Materiali delle Trasmissioni;

- il Centro Tecnico Militare delle Trasmissioni;

- il Reparto Tecnico Elettronico del CIDE;

- altri Enti specializzati.

Caratterizzato da un organico estremamente ridotto, il Servizio Tecnico delle Trasmissioni è riuscito, superando non poche difficoltà, a fronteggiare le esigenze di maggior importanza e urgenza, pur nella vastità, complessità e diversità delle attività di interesse. Basti pensare all'impegno approntato agli inizi degli anni '70, quando esigenze venutesi a creare all'incessante progresso tecnico elettronico e in sede NATO, hanno dato le basi per l'avvio di uno studio per la realizzazione di un sistema di trasmissioni avanzato, in grado di rispondere con immediatezza a esigenze di collegamento a piccola, media e grande distanza di Comandi ed Enti comunque e dovunque presenti nell'area della battaglia.

Con lo Studio El 56: sistema di trasmissioni post-75. Veniva così massivamente configurata la rete trasmissiva del sistema CATRIN (sistema CAmpale di TRasmissioni ed INformazioni), completamente integrata e automatizzata, capace di assicurare trasmissioni rapide, sicure, a elevata sopravvivenza, in grado di trattare grandi masse di informazioni in telefonia, telegrafia, dati e facsimile necessarie all'azione di comando e controllo.

La sua fattibilità era garantita dalla crescente capacità dell'industria nazionale, in grado di concorrere ormai alla pari con quella straniera.

Fu in tale prospettiva che il Servizio Tecnico procedette alla definizione delle caratteristiche di nuovi mate riali e delle modifiche da apportare ai mezzi introdotti da poco in servizio (digitalizzazione dei ponti radio) per renderli idonei a operare anche nel sistema avanzato.

Detta attività venne sviluppata rispettando i vincoli di ordine tecnico derivanti dall'esigenza di compatibili tà dei parametri tecnici stabiliti in sede di accordi internazionali NATO ed Europei, con particolare riguardo alle esigenze di interoperabilità fra i sistemi dei paesi membri.

In tale contesto, significativa e rilevante risultò l'attività del personale tecnico del Servizio nell'ambito dei gruppi di lavoro NATO, EUROCOM e FINABEL. Contemporaneamente il Servizio continuava a impegnarsi attivamente nei programmi di ammodernamento di importanti materiali e mezzi tecnici, con prospettive d'avanguardia e in piena sintonia con la rapida evoluzione tecnica e tecnologica .Lo sforzo del Servizio Tecnico delle Trasmissioni fu principalmente rivolto alla definizione di modifiche di materiali esistenti, all'elaborazione dei requisiti tecnici dei nuovi apparati, alla sperimentazione tecnica dei prototipi, al con trollo e collaudo della produzione nonché alla manutenzione di 4° livello dei materiali approvvigionati.

Ma è anche nel campo delle installazioni dei materiali TLC a bordo di automezzi ruotati e cingolati, che il Servizio Tecnico delle Trasmissioni ha profuso un significativo impegno; sono da evidenziare le attività di studio di fattibilità, di progetto, di realizzazione prototipica, di sperimentazione tecnica e di concorso nel pratico impiego ai fini dell'omologazione o dell'idoneità all'adozione in servizio.

Non meno significativo è stato il contributo all'attività addestrativa, con l'organizzazione ed effettuazione di corsi di aggiornamento sulla tecnica d'impiego dei sistemi TLC, di specializzazione sui materiali di ammodernamento delle Trasmissioni e di perfezionamento tecnico-amministrativo per Ufficiali delle Trasmissioni.

Inoltre, il Servizio si è distinto per la consulenza e collaborazione tecnica fornite, in particolare, all'Arma dei Carabinieri (rete infrastrutturale in PR e operativa), e ad altre Amministrazioni dello Stato (Ministero degli Interni, delle Finanze, ecc.) nel campo delle telecomunicazioni a testimonianza di un periodo di vita, breve ma fecondo per capacità realizzativa.

Il 20 settembre 1980 il Servizio Tecnico delle Trasmissioni cessava di esistere.

La costituzione del Corpo Tecnico dell'Esercito rappresentava un'ulteriore pietra miliare sulla via di una razionale e armonica organizzazione delle attività tecniche.

L'icona rappresenta la struttura di un atomo di Litio |

(1960-1980) |

In tutte le epoche e soprattutto nel Medio Evo, metodi non convenzionali, riconducibili alla guerra chimica e biologica, furono sempre adottati tanto per l'attacco che per la difesa delle piazzeforti.

(continua)

IN CORSO DI AGGIORNAMENTO